约翰·班扬 (《天路历程 》):

我的剑留给能够挥舞它的人。

承上 (细节决定成败)

启下👇

严谨、细心、周到、睿智……当我们问起周边人如何形容毛一雷这个人时,“天啊,我觉得这几个词都可以,他身上都有”,是最常见的回答。

单看外表,毛一雷看起来跟其他外科医生没有那么大的区别,除了皮肤白了点以外(这好像也不具什么统计学差异)。而澳欧美求学训练,浙江出生长大、北京工作生活,这样的经历又让眼前的毛一雷看起来有那么点“复杂”。

他本人认为,三位外籍导师在自己的个性、习惯的培养中发挥了关键性的作用。

“我是1989年去的澳大利亚。那时我25岁,有生以来第一次坐飞机,只是一个气流颠簸就被吓得要死。我去那里接受住院医师培训,我的老师名字叫Donald Beard,一位英国出生长大的绅士,二战时期移民到了澳大利亚。他是我的第一位外籍老师,教会了我很多很多,其中最重要的是,让我知道了一位西方的绅士是怎么对待事物、处理事情的,包括上班一定要戴领带,对患者一定要关怀体贴,等等。同时,他还教会了我很多书本上没有的东西,例如如何面对刚刚过世的患者的家属。

那是一位老年女性患者,因车祸就诊。按照当时的医疗水平,虽然经过了医生们的尽力挽救,但患者还是不幸离世了。Beard教授亲自带着我和另一位医生去见患者家属。去的路上,我心里是很忐忑的,毕竟人死在手术台上,该怎么跟患者家属说呢?当时患者家属们在一个安静、舒服的房间里等候手术的结果。Beard教授推开门,站在那里,持续了有30秒钟(我至今都没忘当时他的气场)。所有家属都恭恭敬敬地站了起来。”

“谁是患者的丈夫?”

“我是。”

“我是从伦敦移民过来的,听口音你也是吧?”

“是的。”

“德国人轰炸伦敦的时候你在吧?”

“当然,那时候天天轰炸,很难熬。”

“可我们还是都从那个时候熬过来了。我知道你夫人跟你在一起生活很长时间了。我们尽了全部努力抢救,但遗憾的是我不能继续帮助她了。上帝召唤了她,她去那边了。我想告诉你……”

“什么?”

“我们活着的人就该好好活下去。”

言毕,他转身进入走廊,一步步地离开。背对着我们留下一句指示:Dr. Mao和Dr. Shihadi负责好好处理患者身后的事情……

故事的结局就是这样,“但是印象深刻的是实际上每个人能够做的就是do the best,除此之外还有什么呢?气场就来自于你都做到了,而且问心无愧。这段对话在我之后的工作生活中起了很重要的影响。”毛一雷说。

图1. 毛一雷(右一)与澳洲导师Dr. Beard及其夫人的合影

“1997年,当我踏上瑞典的土地时,无论是外表还是内在,都已经比澳大利亚时期成熟很多了。我在澳大利亚已经把英文口语练得很好,而且有一段时间我能保持每天背50个新单词的习惯,一点不落地朝前走,所以我到瑞典那边的手术室的时候,所有手术器械的英文都记得一清二楚(现在也是)。我的导师Stig Bengmark,是欧洲科学院院士中第一位外科医生,在肝脏外科领域也有很多突破性发现,包括首批提出肝癌主要靠肝动脉供血,门静脉高压大网膜包肾手术(Bengmark术式)的发明者。所以,一位师兄才说,跟Bengmark聊研究设计,已经不是站在地上了,而是站在一个巨人的肩膀上了,因此,看得更远,更清楚。

当年,我另一位师兄发现,阻断肝癌供血动脉15分钟、20分钟、1小时所起的作用没有显著差异,所以无需再阻断1小时那么久。Bengmark带教的特点是,如果你提出了一个观点,他会让你回去看书、看文献,之后给他上课。等你讲完了以后,他会告诉你他的新想法。当这位师兄说完自己的发现后,Bengmark很兴奋地说,如果这个发现被验证,那真是不得了了:如果时间更短即可,那么对于那些耐缺血时间更短的器官发生的肿瘤,例如肾癌,将具有重要的意义。”

对于这位导师,毛一雷说他留下最深刻的印象就是“睿智”:“虽然我们也都在听,但只有Bengmark想到了这个层面,真是让人佩服。”

图2. 毛一雷(中)与瑞典导师Dr. Bengmark及其夫人的合影

如果第一位导师是pure clinician(纯粹的临床医生),第二位是pure politician and……(政治家等等的综合体),那么第三位就是一位pure scientist(纯粹的科学家)。对毛一雷而言,三位导师的特色早已了然于心。

“我后来很多工作习惯,包括在笔记本上记下一天要做的事情,利用方法学来对要做的事情进行排序等等,很多都是受美国哈佛大学Robert J. Smith教授的影响而形成的。有一个关于他的轶事,能让大家直接感受一下他是怎样的人。

一年夏天,我们实验室一起去一位同事Goodyear家里度周末。看到天上的乌云,有个意大利同事突然想调侃一下Smith教授,问他:“Bob(亲近的人对他的昵称),你说今天下午会下雨么?”

明明是很简单、很容易回答的问题,在Smith教授这里是不一样的。只见他稍作思考,开始了他的答案阐述:首先,天气预报说今天下午要下雨,但你知道有时候天气预报也是不准的,所以不能完全依靠它;第二,你看现在风开始刮起来了,有树叶飘下来,云层也很厚,通常情况下这些是要下雨的前奏;第三,但有的时候看起来要下雨,如果有风过来把云吹走,雨也就没了;第四,乌云过来后,有时只集中在一个特定区域下雨,其他区域却没有下雨。所以,综上所述,我们目前呆的这个地方,你问我下雨还是不下雨呢,我只能回答“possibly(可能)”。

他认真地说完以后,大家停顿了几秒,最后忍不住哄堂大笑。

毛一雷笑言,虽然Smith教授的回答看起来有点“啰嗦”,但实际上这也印证了他作为一名科学家的“严谨”——“如果实验的水浴要求37度水温,那37.1度都不行。”

图3. 毛一雷(左)与美国导师Dr. Smith及其夫人的合影

“在我身上,三位导师的影响都依稀可见。”亲历澳欧美三大洲肝脏病学专家指导的毛一雷,见识了不同地区、不同风格的人情风土、行为习惯和处事方式。

同时,他又会产生一种错觉,这些都有毛一雷,又不全是毛一雷。

自2018年开始接手HBSN杂志主要事务的AME科学编辑郑思华在AME已经算是老员工了,自公司创立起就开始在科学编辑部就职的她,参与AME旗下期刊的运营工作也有小十年了。算是“阅主编不少”的她,认为HBSN主编毛一雷最大的特点是“既能够仰望星空,也能够脚踏实地”。对此,她的解释之一是,“毛教授既能够站在一个更高的高度看得更远,跟我们说一些目标、未来,也能够在落实的时候,用一种务实、求真的态度去做。”在她看来,能真正做到这样的人,凤毛麟角。

“六亲不认”毛一雷

因为要写这篇文章,我们前前后后采访了几十位与HBSN杂志相关的人员。其中有一个问题,所有人的答案几乎都一样,而且没有丝毫犹豫——

“我们跟人打交道的时候,交往过程可能会分两种:第一种,虽然给对方留下了第一印象,但后面会随着交往的深入第一印象被逐渐推翻;第二种,留下第一印象之后,后面交往过程中这个‘第一印象’会不断加深。对于这两种情况,毛教授是属于前者还是后者?”

“后者。”

大家普遍认为,毛一雷是属于“始终如一”的类型,最开始留下了什么样的印象,之后会不断加深,而并不会出现很多“意外”的。

其中,公正是属于毛一雷诸多标签中的一个。

毛一雷自己认为,办杂志办到现在,有一条是他自己和杂志一直秉承的,那就是,绝对不讲人情。“一定要避开之前中国人办杂志容易犯的问题,”到一个层面说就是——“六亲不认。”既然办杂志就要好好办,公正、严谨,要到“六亲不认”的地步。

上至院士,下至进修生、实习生的稿子,HBSN杂志创办以来,毛一雷已经数不清拒绝过多少个层面作者的稿子了。尤其是杂志被SCI收录之后,跟他联系想办法在HBSN杂志上发文章的人不胜枚举。对此,毛一雷满心无奈和烦恼。苦恼之余,还需要跟对方耐心解释,“如果文章质量过关,同行评审过关,自然被接收;而如果文章没有被接收,那也是很正常的事情。无论哪种情况,都与我无关,也与我们之间的友情无关。决定文章能否被接收的,不是我。我没有这个权力。”能理解的,自然好;不能理解的,可能也就暂时“得罪”人家了。

对此,杨华瑜深有体会。如果有朋友跟她说给“走走后门”时,她都会作如下回答:“亲,别想了,毛大夫连院士的稿都拒过。老老实实去投稿送审吧。”但她对于这一点也强表认同,“办一本专业杂志,如果这个做不好,那质量的确就很难保证了。”她不无自豪地直言,“别的杂志咱不知道,至少在HBSN,一篇‘人情稿’都没有。”

毛一雷坚持,只有“六亲不认”,才能保证足够的公正、公平,“如果我们对‘自己人’放松,那久而久之杂志的口碑就完了。反而是坚持住原则,才有可能真正得到别人的尊重,”他顿了一下,说,“人心自有一杆秤。”

上海东方肝胆外科医院肝脏外科沈锋教授是吴孟超院士的弟子,与毛一雷是多年同行和好友。他说,毛一雷多次跟他提起,HBSN不做人情、不登人情的文章。对于这一点,他深表同感。在他看来,一本杂志是否正规,最关键就是看办刊的严肃性和公正性,只能以文章的质量取胜。沈教授同时还担任着HBSN杂志的同行评审。刚接触这本杂志时,令他印象深刻的一点就是,“HBSN所有给到评审人员的文章,作者单位、姓名等等信息都是隐去的。”正因为如此,无论是大牌专家还是年轻医生,谁的文章都一样,纯粹以研究水准、稿件质量和临床价值等标准来评判稿件。而且,据他所知,HBSN杂志不仅是稿件,编委团队也是经过层层筛选,并不是“靠人情”就能进去的。“毛主任这一点是一丝都不松懈的。”

只要是有关杂志口碑和名声的事情,在毛一雷这里,“他说什么我都不意外”,沈锋笑言,“有一次,毛主任跟我说起这个事情,直截了当地说:好朋友的文章投了HBSN,我们也是要认真评审的,谁也别想走后门。”

虽然过程经历了一些艰难,但也正是HBSN杂志的高标准、严要求让其在国际国内逐步建立起了良好的声誉。而随着时间的推进,一些曾经被毛一雷“拒过”的人,也慢慢理解了他的良苦用心。一些被“拒过”的人后来也想通了,“实际上,我也体会出来了,办杂志就得像你这么办!”

“那如果还是不被理解,怎么办?”

对于这个问题,毛一雷没有作正面回答,“人们经常说不公,是,这很难避免。但在我国,有一件事情被大家公认是绝对公正的,那就是高考。虽然我们都知道,这种‘一考定终生’的方式不能作为人生的唯一评判标准,但没人会质疑高考的价值,因为大家都清楚,高考是不可能作弊的——高考面前,人人平等。无论我们是否在高考中发挥出了自己的真实水平,但高考成绩依然是现在高校录取的重要参考标准。对于寒门出来的学子而言,高考还是改变命运的一把重要的钥匙。”他认为,办杂志亦然。

《论语》里有言:不患寡但患不均。

“老百姓不会抱怨财富不多,但会担心财富分配不均匀。虽然走走人情看起来一时是痛快的,但从长远来看,一定会出问题。办杂志、做人,都一样,只要我们足够公正、公平,总有一天别人都会认可、理解的。如果实在不理解,那也没办法了。”

细心周到毛一雷

采访中,女性受访者占多数。说起毛一雷,女士们有一个一致的观点——很少见到这样的医生、外科医生——一位在做好本职工作基础上还能照顾到方方面面的、细腻到如此程度的外科医生。

对此,毛一雷自己也并不否认。“我一直觉得,一本杂志的成功,并不是偶然的。”2018年6月,HBSN杂志获得了第一个影响因子,3.45分。毛一雷第一时间想到,“我们终于有了分数,而且分数还不错,所以‘售后’一定也得跟上——要给Matt发一封感谢邮件:Dear Matt,去年HBSN被SCI收录之后,经过努力,我们今年获得了第一个影响因子,虽然这个评估本身客观公正,但我还是要感谢您……”同时,他还cc(抄送)给了一位教授。当时毛一雷前往汤森路透总部拜访时,这位教授也正好有一本杂志的事情要去谈,于是也帮忙引荐毛一雷与总部的朋友相识。虽然对于事件后续他并未参与更多(他认识的那位朋友恰好因病休假了),但“毕竟是人家把我领去的,这个人情是一定要还的。”毛一雷“还人情”的方式是“要让他知道我们后续的整个过程,包括被SCI收录、获得第一个影响因子等等”,因为“这样让双方都有面子”,毛一雷说,“要让对方有被尊重的感觉。尊重也是一种感谢。”

后来有一次在清华大学,毛一雷又碰到了这位教授。他告诉毛一雷,这个小举动让自己非常感动,“没想到你给汤森路透总部发感谢信还要抄送我,我知道你的用心。”在毛一雷看来,这不仅是一种尊重和感谢,也是借此让对方知道,如今我们取得了一点小成绩,第一时间的分享也是在传递“希望你知道,你曾经帮过的人在很用功地做事情。”

在“男人天下”的肝胆外科,女生是比较少见的,而胡丹旦便是其中一位。实习轮转时在肝胆外科的经历,让她坚定了要读毛一雷博士的决心。“最主要还是毛老师的个人魅力打动了我——治学严谨认真,待人宽容开放。”这是胡丹旦眼中毛一雷老师的魅力,她认为,这从他对待几个不同人群的态度可见一斑。

对患者,“毛老师非常周到和宽容,他会从对方角度为他们着想、考虑问题,无论是时间、经济、疗效,多个方面都会综合衡量,真正的换位思考。遇到比较‘难交流’的患者,他从来不会硬着来,都是想背后的原因是什么,他为什么会出现这样的反应,以及我要怎么帮他解决问题。”

对同事,无论上还是下,“毛老师都不会让人感觉到很严格的等级制度,而是一种非常平等的姿态。”而对学生,“毛老师不是那种家长式的命令式的教导方式,更多时候更像一位好友”,而且,“毛老师不会因为我们犯一次错误就上纲上线,他认为,年轻人就是要犯错的,不可能完美无瑕。”时间久了就会发现,其实这样的处理方式很容易跟人与人之间消除距离感。“亦师亦友”是胡丹旦对自己和毛一雷之间师生关系的最佳总结。

“细心周到”是女性受访者提及毛一雷时最高频率的用词。这其中,既有在他身边一起共事多年的同事、学生,也有工作上会接触到的杂志编辑、会议工作人员。

在HBSN杂志的相关工作中,科学编辑是跟毛一雷打交道最多的群体了。她们说起毛一雷的细心,也是如数家珍。黎少灵因为几次国际会议期间的合作跟毛一雷有过不少接触,在她看来,“很会照顾对方的感受”是对毛一雷细心周到的最好注解。“我们工作之余,经常听到毛教授跟我们关于美食、文化的分享,实践出真知,真是获益匪浅。”而作为最早期负责HBSN杂志的几位编辑之一的徐小悦对此也深表赞同,“工作之余,毛教授很懂得如何享受生活。私下他也会跟我们分享很多趣事,让大家放松下来。”她还告诉我们一个小细节——每次一到节日的时候,我们都会收到毛教授的祝福邮件,开头都是——“姑娘们,节日快乐!”

随着AME和HBSN的逐渐发展壮大,负责的科学编辑也换了一拨又一拨。如今杂志的主要负责编辑郑思华更是感触颇深。跟其他编辑不一样的是,她不但已婚,而且已育。在这位已经是两个孩子的妈妈眼中,毛一雷的细心无处不在。“毛教授一般早上6点多到办公室,很早就开始处理杂志的邮件和工作了。但他跟我联系,每次都是要先问我时间和环境是否方便才会继续。而且,他知道周末我常常陪孩子,所以联系我都会尽量避开周末。实在有重要事情避不开时,他也会用商量的语气再三确认我当时方便后才会沟通工作。但凡可以周一再完成的,他都会加上一句:先忙家人的事情,这个周一再处理。”思华言语中尽是感动和感激,她最后还特别补充,“非常体贴的一位主编。”

已经在芝加哥大学北京中心工作5年的李霞,主管在中心召开的各种会议的相关事务。其中,北京协和医院肝胆外科主办的“外科与学术论文研讨会”是非常特殊的一个。“既紧张,又安心。”她介绍,紧张是因为会议规模虽然不大,但来的国际国内专家规格比较高,不敢有一丝懈怠,而安心则是因为会议主办者是毛一雷,“只要有毛大夫在,完全不用担心,会议的每个细节都在他的心里,到每个点该干什么,他非常清楚。”在她看来,“毛大夫真正做到了全身心投入,”这个一点都不夸张,真的是“从时间、参会专家到晚宴的每个细节都顾及到的投入。”

李霞介绍,虽然会议是固定每年9月份召开,但基本上从年后就开始准备了,筹备时间长达7~8个月。“毛大夫会把所有会议相关内容列出一个清单,包括具体负责人和时间节点。而分配到我们每个人的事情,也都在他脑海里,基本到了哪个点谁该做什么,他都会到时提醒。”尤为令她印象深刻的是,像晚宴的酒水、就餐的地点这些非常细碎的事情,毛大夫都会想到。“是选香槟还是红酒?选哪个牌子?晚宴桌子选长桌还是圆桌?专家的礼品选什么?”等诸如此类的问题已经司空见惯,因此,“有他在,我特别安心。”

作为专门负责办会的专业人士,李霞都觉得毛一雷已经将事情基本快做到极致了,但他还是会经常再想起一些细节来。“有一次会议召开时间正好赶上中秋节,毛大夫特别提醒我不要忘记买月饼,而且自己还从家里带来了月饼跟专家们分享。他说,中秋节是中国的传统节日,咱们送国外专家这个节日的传统食品,他们会有宾至如归的感觉,咱们在礼节上不能让人觉得怠慢了。”

对于礼品这个事情,杨华瑜也深有体会。“毛大夫属于无论大事小事都不会疏忽的人,像给外宾的礼品,他从来都不是‘一刀切’,所有来宾都准备一份相同的就可以了,而是几乎每个人的礼品都不一样。是男嘉宾还是女嘉宾?来过中国还是没来过中国?来中国一次还是多次……”她笑言,“即便是我们女的,也很少能做到这么细腻了,足见毛大夫的用心程度。”

毛大夫的用心得到了积极的正向反馈。当我们问起国际编委们对毛一雷的印象时,多位提及了“thoughtful(体贴)”,其中就包括J. Michael Millis教授。

I first met Yilei around 2006, through our conversations I knew he cared deeply about improving liver surgery in China and around the world. My first impression still holds although I have come to know Yilei much better over time and know he is a very thoughtful leader,a thoughtful surgeon who is deeply committed to his patients and to improve liver surgery. — Dr. J. Michael Millis

(译文:2006年左右的时候,我第一次见到一雷,通过我们的交流,我知道他非常关心中国和世界肝脏外科的发展。尽管相识多年对他有了更加深入的了解,但我对他的第一印象一直如故,他是一位考虑周到的领导者,一位考虑周到的外科医生——致力于为患者服务并不断改善肝脏外科水平。)

只认真实毛一雷

在央视著名主持人白岩松的《白说》一书的封面,这样写道:

“我没开微博,也没用微信,只能确定这本书里的话是我说的。”

在微信成为人们工作生活中不可或缺的交流工具的今天,白岩松看起来有点“另类”。

但“另类”的不止他一个,还有一个毛一雷。

每天早上6:20~6:30,来到办公室的毛一雷第一件事是泡一杯心爱的绿茶,而第二件事,就是打开电脑,开始处理电子邮件。

“电子邮件是我长期的联络方式和工作习惯了,这并不是从办HBSN杂志开始的,而是从很早、在国外学习那会儿就一直沿用到现在了。”而且,据毛一雷介绍,他一天打开邮箱不下十几次。“除了早上例行处理邮件,手术间隙、门诊结束,我都会抽时间看一下邮箱,来来回回也就差不多十来次了。”他的另外一个特点是,没法用手机看电子邮件,因为自己在手机上敲字敲得慢,很耽误事儿,所以“我一定要打开电脑查看邮件,敲键盘回复邮件”,他自认“也是一种强迫症的体现。”

毛一雷一直形容自己比较“老派”,平时日程查看、分配工作也都是用一个黑色的本子进行记录。“我比较认‘白纸黑字’,你说电子的好不,也很好,但我就是不习惯,总觉得一笔一笔写在纸上心里踏实,更加牢靠一点。”

对于这个本子,同事杨华瑜可谓是印象深刻。“上面记录了所有工作的方方面面,到了时间截点,毛大夫会自动从本子上找到对应的事项,关注进度。”这项能力也让她无比佩服,“我们那么多人,他每件事分配到谁、到了这个时间点该完成什么,门儿清着呢,谁也别想混过去,小本本等着呢。”

平时大家联系毛一雷,基本都是电话、短信、电子邮件。对于自己一直未开通微信的原因,毛一雷的“狡辩”如下:如果微信是联络手段,那么电话和短信就已经足够了,为什么一定还要用微信?自己的事情就已经够多了,哪还有时间去看别人的生活?

一开始了解毛一雷这个习惯的时候,科学编辑周丽桃“有点震惊”,因为身边只有毛一雷教授一位还没有开通微信。但渐渐的,她也慢慢开始理解,甚至开始效仿。她曾尝试把朋友圈关闭了3个月,后来因为“信息脱节”而不得不又打开。“所以,我真的是很佩服毛教授的专注,对于自己决定的事情有自己的原则。这一点很值得我学习。”

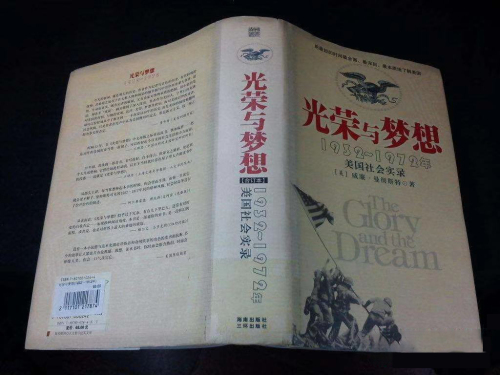

图4. 《光荣与梦想》封底

在《光荣与梦想》封底,有这样一句话:

“今天的新闻,就是明天的历史。”

无独有偶,在毛一雷的工作之余,有两个爱好一直坚持至今——一个是看新闻,另一个是读历史。“说到底,我这个人比较崇尚‘真实’的东西。新闻是了解现在发生了什么,而历史则是探知过去发生了什么。所以看新闻和读历史是知晓现在和过去的重要渠道。”而对于未来,毛一雷也有自己的观点。

在他看来,做科研就是为了未来在做准备,而动力就是兴趣。“科研对我来说,不是需要发更多高分文章,或者晋升等硬性需求,而是一种兴趣,都说兴趣是最好的老师嘛,感兴趣了,才会很舒服。”对于感兴趣的理由,他认为,一是享受其中,二是“我很想知道真实的结果”。

“我很好奇,这个结果到底是‘红的还是绿的’,不是欺骗性的,而是真实的,无论是红还是绿。”而且,毛一雷的观点是,“无论红的还是绿的,我都会把它如实地记录下来,去投稿、发表。”即便是阴性结果,也会有潜在的指导价值。“都有意义,因为它真实。”

领导气质毛一雷

“他一个人在前面跑,我们在后面使劲往前追。”

对于自己领导的领导力,杨华瑜给出了这样的答案。而科学编辑徐小悦觉得,毛教授“做事情的目的性是非常强的”。从开始办刊,毛教授就给HBSN杂志定位要走“高端”的路线,从编委的组成到组稿、约稿都不会偏离。

“HBSN就像毛教授精心培育的一个孩子。这个孩子要怎么培养,从宏观,例如以后上什么幼儿园,什么小学中学,什么大学,交什么朋友,毕业后做什么工作,和什么样的人结婚,到微观,例如小学阶段要完成什么,中学大学阶段要完成什么等等,都已经规划好了。”徐小悦认为,因为毛教授有这样一个目标和规划,所以“他做事情有方向感,在大的方面不会有什么偏差”,而且,他设定的每个执行的方案都是朝着那个目标走的,所以“他很少做无用功”。

在另一位编辑黎少灵眼中,“不打无准备之仗”是毛一雷的最大优点。“他无论做什么都考虑得特别全面,一定是充分考虑、准备好了才去做这件事情。”同时,她也表示,毛一雷身上那种从容和淡定是她一直都很羡慕的。“毛教授什么时候都那么从容,实际上有的时候有的事情是很紧急的,但我不知道他为什么能做到这么从容,我从没看见他很着急的样子,任何时候他都是不紧不慢地跟你交代事情,有很细的布局,第一步怎么做,第二步、第三步怎么做。”

这在同事杨华瑜看来,就是“一切尽在掌控中”。这背后,是“毛大夫高度的自律、领导力和执行力”。对于毛一雷的自律,李霞也深有同感。她举了个例子,“在合作举办会议期间,毛大夫只要说中午不吃饭了,就一定不会吃,我从没看他破过戒。有时我们女生喊着减肥,但实际上到了饭点,饿得不行的时候还是会妥协,但他从来就没有。真是高度自律。”同时,正是因为这种自律和充分的准备,“印象中毛大夫很少出意外,因为他已经提前把一些可能的意外都考虑到了,并做好了相应的应对措施。”在毛大夫这里,“失控是不存在的。”

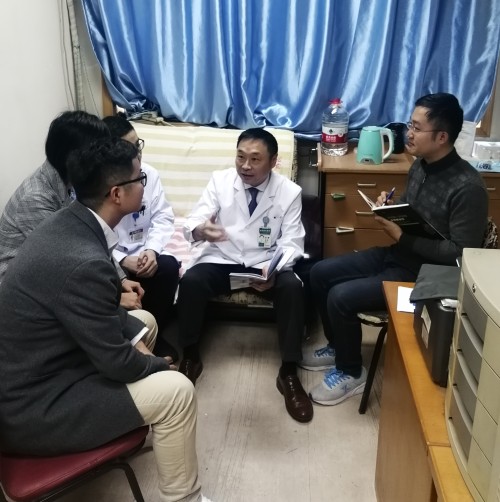

对于毛一雷的领导力,编辑郑思华认为,在杂志的工作过程中,还体现在他“作为老师的特点”上。“因为他在安排工作的时候,不仅仅是分配工作任务,而是会像老师教学生一样去指导这个事情该如何处理,解释清楚原因、方法以及如果遇到之前没遇到过的问题如何处理更为妥当等等。”她觉得这也跟毛教授既是老师也是医生的身份有关,“就跟医生交代病情一样,不止说明治疗方案,还会耐心地解释选择这种方案的理由”。

在毛一雷的嫡亲学生胡丹旦眼中,毛一雷老师更多的是“授人以渔”。她回忆,一次毛老师指导她做一张图,他会不厌其烦地讲具体要怎么画、怎么排版,图注怎么写,同时,他还会告诉自己画图的目的是什么等很多背后的原因。同时,毛老师还会针对不同学生的特点、针对不同的特质加以启发,“毛老师经常会说,你这个做得很好,如果你有兴趣就往下做,可以再试试要不要那样等等,会让人感觉比较舒服。”她认为,毛老师对学生无论从横向还是纵向上都悉心教导,一个是人员上,如果他认为这位学生手术做得不错,可能就会侧重手术操作方面的培养,如果在科研上有潜能,可能就会着重锻炼这方面的能力,会根据学生对于课题的理解程度、学生的特点去安排。“毛老师虽然不会明说,但我们都能体会得出来”;另一个,从时间上,对于学生在每个阶段该做什么事情他也会有一个大致的构想,“他会经常跟我们沟通能不能达到预期目标,如果不能就需要调整。”

图5. 与学生们探讨问题的老师毛一雷(右二)

毛一雷本人认为,作为老师,一要做到教书,二要做到育人。除了传道授业,更重要的是作为老师,如何把自己总结下来的经验,更好地传递、影响给自己的学生。然后学生再继续传递、影响自己的学生。“这样代代相传,优良的传统才会不断延续、传承下去。”虽然毛一雷每天的时间都安排得满满当当,但“只要有时间,我都会跟我的学生聊他们的课题。虽然学生多,但我尽量每位都顾及到,根据他们不同的特点给予指导”。对于胡丹旦来说,毛老师的悉心教导让自己“受用终生”,因为,“导师确实是起到了导师的作用”。

为了这篇文章,我们采访了几位HBSN杂志的国际编委。在他们的回信中,无一例外地都涉及了“领导/领导力(leader/leadership)”。这么统一让我们“有点震惊”,不由得追问其中缘由。Panaro教授给出了如下作答:

Dr. Mao delivers his leadership everyday organizing scientific events and promoting scientific exchanges of high level. We need his continue collaboration as Editor-in-Chief to increase the HBSN journal leadership.

(译文:毛医生通过组织科学会议和促进高水平学术交流在传递着他的领导力。我们也需要他作为杂志主编去不断地提升HBSN杂志在业界的领导力。)

下面附上部分受访的国际编委对毛一雷的评价和点评。

Dr. Mao is a surgeon known internationally very involved in hepatobiliary surgery and is a leader. It is a pleasure to discuss with him.(Does it make any changes on your impression after your further interaction with Dr. Mao?) Not, he is still a good leader. Dr. Mao is a nice person and professional, exceptional qualities for a good leader. He is an excellent Editor-in-Chief. His English is perfect.—Dr. Fabrizio Panaro

(译文:毛医生是国际知名的肝胆外科医生,也是一位领导者。和他的讨论、交流非常愉快。与毛博士进一步交流后,我对他的印象始终如一,他一直是一位好的领导者。作为一位杰出的领导者,毛医生拥有和善、专业、卓越的品质,同时他还是一位优秀的主编。他的英语非常棒。)

Dr. Mao is an amazing leader. When I first met Dr. Mao I was struck by his drive, intelligence, and the high quality of his work. Getting to know Dr. Mao over the years, I have remained consistently impressed with his leadership and his commitment to academic excellence.—Dr. Timothy Pawlik

(译文:毛医生是一位让人惊奇的领导者。我第一次见到他时,就被他的干劲、智慧和高效的工作能力所折服。随着这些年对他了解得不断加深,我对于他的印象一直未曾改变,即他卓越的领导力和深耕于学术的精神。)

红尘之外毛一雷

当被问起最羡慕毛一雷什么时,大家的回答如出一辙——除了会学习、工作,还会——玩。

因为,并不是所有人都能像他这样,既能在日常工作中全心投入,又能在兴趣爱好里游刃有余。

熟悉毛一雷的人都知道他那本著名的《生命印记:南极之巅》。作为为数不多登上南极大陆冰盖顶点、又参与了南极Dome A(冰盖之巅)建立昆仑站的人,这样的毛一雷显得有那么点“神秘”。

图6. 出发南极冰盖前在中山站的毛一雷(左)与冰盖顶点参与创建昆仑站归来的毛一雷(右,这张被毛一雷自称“我妈都不认识我”)

这个大家眼中有点“喜欢折腾”的人,有很多看起来不那么一样的经历:除了历时4个多月的南极之旅,还曾在珠峰大本营留下印记,非洲马塞马拉草原上看狮子,尼罗河上划船,爱琴海和博斯普鲁斯海峡边跑步,还带着女儿参加了亚马逊流域和美国阿拉斯加的自然保护组织,做研究助理,通过测量定点处粉海豚和金刚鹦鹉的数量,以及北极圈树蛙和植被的变迁,来反映当地的环境状况……

对此,郑思华编辑认为,毛教授的这些兴趣爱好,是在工作之余“对一些未知事物的探索”。“我觉得毛教授的这些看似‘疯狂’的举动,实际上也是对他‘既能仰望星空,又能脚踏实地’的另一种注解。对于这些他认为未知的东西,他会将其作为自己的理想去追求,同时也会非常务实地寻找探索未知和实现理想的方法。”

用李霞的话说,“放在毛大夫身上,没什么可意外的,他去做什么事情都还挺正常的”,因为,“我觉得他想要做,然后就一定会去做吧。”

“当然”,她笑着补充,“他绝对不是那种不管不顾拿几个月出去的人,一定是把自己作为医生、主编、老师的所有本职工作安排好之后才会出去的。”

图7~9. 在亚马逊钓食人鱼,在撒哈拉沙漠与阿拉伯人交谈,以及带着女儿捕捉短吻鳄并丈量数据来参与环保项目的毛一雷及其女儿

跻身医圈内,纵情红尘外。

作为一名医生,在身边人眼中,他身上有着“温和”“专业”“情商高”等标签;作为一名杂志主编,他顶着“六亲不认”的压力,“细心周到”地顾及着方方面面;而作为一位父亲,他完全没有“医生和主编”的包袱,带着女儿驰骋在广袤天地,敢做敢为,敢爱敢恨。

他不停游走于理性与感性之间,用高情商屡屡化解难关,用一颗真正的执着心去攻克一个又一个难题。

“正是这些所有属于毛一雷的品性融合在一起,组合成了毛一雷这个人,他所独有的。”毛一雷很乐于总结自己,他坚信,“一本杂志,其主编的人品、为人处事的方式、工作方式、行事风格,就是这本杂志的风格。”

“办杂志就像是办医院、办大学一样,这代表了一种文化的传承。”

“这本杂志的文化里面,有我个人的性格在里面闪烁。”

《HBSN杂志编辑部的故事》目录

HBSN合伙人

世界只有一个HBSN

细节决定成败

毛一雷是怎样炼成的

劈开脑海,补充记忆,品牌升华

致知穷理,学古探微

尾声 • 只有在做最热爱的事时,你才是活着的