编者按:创办近百年的上海交通大学医学院附属第九人民医院,除了拥有享誉国内外的整形外科、骨科以外,还是我国口腔颌面外科的重要孵育基地——作为我国口腔医学界仅有的两位院士,我国口腔颌面外科重要奠基人和开拓者邱蔚六教授和学科带头人张志愿教授与九院共同见证了这一学科的发展和进步。

而办一本九院自己的口腔医学英文期刊,是两位院士一直以来的心愿。今年5月,这一愿望终于成真。一本承载着几代九院人梦想的英文期刊诞生,即Frontiers of Oral and Maxillofacial Medicine(中文译名《口腔颌面医学前沿》,简称FOMM)。这本由九院与AME出版社共同创办的医学英文学术期刊,旨在为国内外同行提供一个涵盖口腔颌面疾病相关领域最新研究、前沿知识和实践经验的国际性专业平台。

杂志创办背后,有哪些难忘动人的故事?这本杂志对于九院和我国口腔医学的发展有着怎样的重要意义……让我们跟随FOMM名誉主编邱蔚六院士、张志愿院士以及主编郑家伟教授的心路历程,一一揭晓。

本期人物:张志愿院士。

凡是到达了的地方,都属于昨天。哪怕那山再青,那水再秀,那风再温柔。太深的流连便成了一种羁绊,绊住的不仅有双脚,还有未来。

——《我喜欢出发》

图1. 创建近百年的上海交通大学医学院附属第九人民医院

上海市制造局路639号,1号楼。

这栋上海市第九人民医院入口处最显眼的灰楼,承载着上海第九人民医院口腔、整复外科病房和门诊手术等多项重要功能。她散发着经年风雨留下的沧桑,也见证了我国口腔颌面外科从无到有、从有到强的历史,及其背后几代人为此付出的艰辛和努力。

刚过完68岁生日的张志愿,已经在这里走过44载光阴。

这位九院建院以来任期最长(15年)的老院长、我国第二位口腔颌面外科院士,把自己的办公室安在了这栋楼的4层——隔壁是口腔颌面外科病房,对着的走廊深处是门诊手术室。

习惯性“逆”行

上面也只能算是张志愿诸多“逆”行中的一个。

而这位大家口中的老张,人生一直在“逆”袭。

因受到“文革”的影响,只能在家乡当农民的张志愿,本以为一生都要过“面朝黄土背朝天”的日子,却在1972年作为工农兵大学生幸运地进入上海第二医学院口腔系学习,后以优异成绩留校并被上海市第九人民医院口腔颌面外科录用。

1986年,张志愿主动放弃了医院抛出的党委副书记兼党委办公室主任的橄榄枝,一心要攻读我国口腔颌面外科奠基人邱蔚六院士的研究生。那年,他36岁,是邱老学生中年纪最大的一位。

上大学没参加考试、英语从ABCD开始学起的老张,白天要开刀、出门诊,只能利用夜晚的时间苦读。可他不仅把研究生考试给拿下来了,还在邱老的指导下,在国内首创“三合一”方法治疗口腔颌面部动静脉畸形,圆满完成了学习期间导师给自己布置的“攻克”难题。

2015年,张志愿当选为中国工程院院士,成为九院继张涤生、邱蔚六、戴尅戎院士后第四位院士,也是目前中国仅有的两位口腔医学领域院士之一。他从一名初中生、工农兵学员,一路成长为院长、国家重点学科带头人、院士,成功实现了从农民到院士的华丽转身。

如今已年近古稀的老张,并未沉溺于光环淡却后的安逸,仍时刻心系中国口腔颌面外科的学科发展建设,以及如何加快九院向“研究型医院”迈进的步伐。作为学科带头人之一的他,向创办英文期刊这一学术高峰发起新一轮的挑战,成为与AME出版社合作创办FOMM(Frontiers of Oral and Maxillofacial Medicine)杂志的重要促成者和推动者。

因此,对于究竟为什么要办杂志、办杂志有哪些重要意义,老张心里有数。

“六”因素促成FOMM

图2. FOMM杂志首页,张志愿任杂志名誉主编之一

在张志愿看来,整个医学发展经历了经验医学、循证医学、转化医学、精准医学、整合医学这五个重要的发展阶段。而无论在哪个发展阶段,“做科研,发表文章都是重中之重。”

在2019年之前,九院有两本运营中的杂志——《上海口腔医学》(1992年创办)和《中国口腔颌面外科杂志》(2002年创办)。但张志愿一直有个未了的心愿——办一本九院自己的英文学术期刊。

三十年磨一剑,是时候亮剑了。

“在张锡泽、张涤生、邱蔚六等几位整复外科、口腔颌面外科奠基人的努力下,九院口腔颌面外科历经风雨,已成为享誉国内外的重要专科。年轻一代在几代前辈搭建好的平台上,更应该再接再厉,再创辉煌。”作为承上启下的一代,张志愿颇为感慨,“经过几代人近三十年的努力,终于见到了曙光。”他认为,有六大因素促成了此次FOMM的诞生。

第一,过去我们有了研究成果,发文章,第一选择都是欧美等发达国家主办的期刊。我们辛辛苦苦研究出来的东西,有高影响力的研究,不仅要看别人脸色,还白白给了别人。这种局面亟待改观。

第二,我们的患者数量大,疾病种类丰富,因此拥有着全世界最大的标本库。作为对国家医改策略的积极响应,“小病在社区,大病在大医院”,大的三甲医院本来应该是“研究型医院”,也就是利用庞大的患者资源库开展进一步的探索研究,进一步造福更多的患者。

第三,通过FOMM的创办,可以促使我们的年轻医生们重视科研,而不是只做一个开刀匠。如果只是开刀匠,那跟木匠、泥瓦匠没什么区别。国家花大力气和精力培养一位硕士、博士研究生,不仅仅是开刀而已,而是希望我们从临床找问题,借助科研进一步来解决问题。只有这样,科学才能不断进步。

第四,我们作为国家临床医学中心、上海市重点实验室,应该时刻把“创新”作为自己科研、临床工作的源动力。而这本杂志,将成为驱动创新的重要推动力,这样才能进一步提高诊断和治疗水平,最终使患者受益。

第五,论文是科研成果推广应用的重要宣传工具。虽然现在互联网时代大家很多追求短平快,看看讲课视频,听听报告都可以在家里就能实现了,但落地到文章,进行详细的记载,永远重要。我们说探索一个研究课题,至少要浏览100篇相关领域的文献,没有说要看100个讲课视频吧?

第六,办好一本英文学术期刊,能真正体现一个医院的真实水平。我们说“研究型医院”,拿什么来衡量?这就是重要的一点。

“办杂志不是一蹴而就的,需要积累,需要几代人的努力。我们不急,要有耐心。”

北纬31度的老“牛”

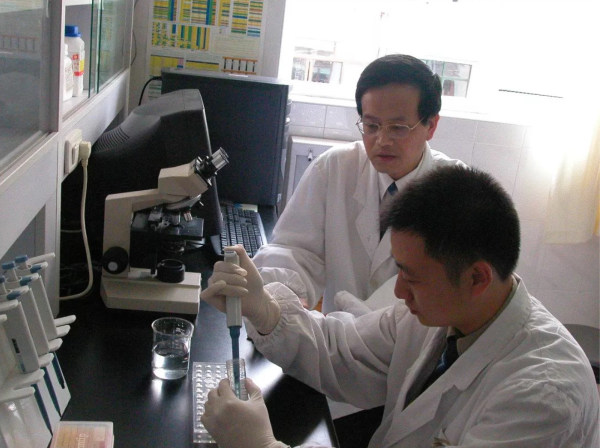

图3. 求学中的张志愿(左)

时光倒回52年,农民张志愿不会想到,有一天他会成为我国口腔颌面外科第二位院士,吴江籍第十位两院院士。

共和国刚刚诞生之际、北纬31度苏浙沪交汇点、“几、复风流”南社文化熏陶下,张志愿就在这样的时空坐标中出生。以干支论,这一年是庚寅,他属兔;以公历纪年论,这一天是1951年5月2日,他是金牛座。

“上有天堂,下有苏杭,中间是吴江。”这个地处苏南灵秀之地的鱼米之乡,历史文化源远流长,孕育出了南社创办者、诗人柳亚子等知名历史人物,也培养出了十位中国工程院和科学院院士,其中不乏像“两弹一星功勋奖章”获得者杨嘉墀和程开甲这样的科学巨擎。

1967年,因“文革”的关系,初中毕业的张志愿“上山下乡”劳动当农民。很多同龄人因无法继续学业而垂头丧气,但沮丧、自暴自弃在张志愿这儿却是不存在的。历经半个世纪的他回忆起那些日子,想起的是从农民身上学到的艰苦奋斗的精神,“这是坐在课堂里不可能体会到的,一种难能可贵的实践经验。”彼时,张志愿兼任华莺村团委书记、小队会计,农民也当得风生水起。“他这个人有一股‘牛’劲儿,你让我种地我能种好,你让我学习我也一样不甘示弱。”身边人如此评价道。

“我们50年代出生的一代,与共和国共成长、同命运,身上有一种与生俱来的家国情怀和使命担当感。同时,也因为错过了宝贵的学习时光,会格外珍惜来之不易的机会,不敢有一丝懈怠。”1972年,有幸作为工农兵大学生进入上海第二医学院口腔系学习的张志愿,深知自己文化基础知识薄弱,时刻保有强烈的紧迫感,一心只想把错过的时光补回,于是读书格外用功勤奋。

在沪学习和任住院医生的十年间,张志愿的足迹基本就是三点一线——食堂、手术室、病房,什么淮海路、外滩都不怎么知道,如同扎根于肥沃土壤的树苗一般,抓紧每个机会汲取知识这种无价的营养。“命运给予我学医的机会,好不容易有机会把错失的学习经历补回来,我自然要‘加倍’珍惜这样的机会。真可谓是‘如痴如醉、如饥似渴’,对,就是‘如痴如醉、如饥似渴’。”

回忆起专心当“开刀匠”的那7年,张志愿用了“庆幸”一词来形容自己的感受。“无论是院长、学科带头人,还是院士头衔,对于我而言,都是建立在首先是一名外科医生基础上的。”7年里,他作为一位名副其实的“住院医生”,除了吃饭睡觉,天天泡在手术室和病房,一个人负责十几张床位。晚上有急诊,他也随叫随到,哪怕只是做助手,他都将其视为难得的学习机会。7年的时光,也打磨出一位开刀好手——对于自己“左右手都能开弓”的练就,张志愿认为是顺理成章的事情——“我们与助手的手术站位是固定的,右利手的话有时翻皮瓣时会跟助手‘打架’,两手都能行的话,就能避免这种情况了。”

可张志愿并不甘于只做一名“开刀匠”。在九院这样一个人才济济的地方,他一直对于自己遗憾错失的学业耿耿于怀,同时也希望自己成为一名“货真价实”的领导者。当时,九院老书记面临退休,他看中了踏实肯干的张志愿,希望这位“小张”能接自己的班,担任医院党委副书记兼党委办公室主任。对于34岁的张志愿来说,这是人生中面对的一道重要难题。

虽然得到了老书记的认可和肯定,但张志愿很清楚,自己距离真正合格的领导者还有很大的差距:“即使我接过了这个职务,如果自身知识储备和实力不足,也难以服众。”同时,这些年跟在邱蔚六教授等前辈老师身边的学习、实践,让他对邱老崇拜不已,动了要跟随邱老继续深造的念头。

很多人听说后劝他:这你当上书记后就是副处级干部了,有这个捷径可以走,何必再去吃那个苦呢。这时,他的“牛劲儿”又上来了:“有时候我要坚持自己的观点,这不是牛气,是有点牛脾气。”

老张的34岁,本来的关键词是党委书记、从政、仕途,但他最后选择的是考研、科研、攻难关。他要面对的不仅仅是一切从零开始的决心,还有每天如何从大量临床工作中挤出宝贵的学习时间。因为对开刀、临床一线的难以割舍,他只能利用晚上的时间学习,打着手电筒钻在被窝里看书看到凌晨两点几乎成了那时的常态。

恩师邱蔚六曾这样评价他:“别人是初生牛犊不怕虎,我们班有个‘老牛’,也不怕虎。”邱老的一句无心之言,谁知一语中的,成为了这头“老牛”的人生座右铭。凭着这股“牛”劲儿,1986年,张志愿成功通过全国统考成为邱蔚六教授的硕士研究生,两年后又以优异成绩提前攻读博士学位。而他从导师邱蔚六那里领到的第一个课题,是“攻克”口腔颌面动静脉巨大畸形这一“拦路虎”。之所以强调“攻克”,是因为在当时,大面积口腔颌面动静脉畸形被视为手术的禁区。超过10厘米的畸形瘤,几乎无人敢涉足。而患者无奈只得忍受病痛的折磨,不仅难以入睡或进食,还有可能随时突发出血,危及生命。那段时间,张志愿白天开刀,晚上就一头扎进实验室,终于在3年后在国内首创“三合一”方法治疗口腔颌面部动静脉畸形,即“栓塞+病灶切除+整形修复组织”,用一次手术就摘除病灶。带着“牛脾气”上阵的老张,最终实现了导师给自己下达的“攻克”的目标。

图4. 张志愿(右)与恩师邱蔚六院士(左)

“今天回吴江,一个是向家乡人民汇报我这些年的工作成果,另一个就是要感谢所有帮助我的老师和乡亲,没有你们就没有今天的张志愿。”说完,张志愿面向在场所有的老师深深地鞠了三个躬。

这一幕发生在2016年1月,他刚当选院士没多久。

在张志愿中学数学老师黄领浦的手机中,一直保留着几条张志愿发来的短信,有逢年过节的祝福,也有平时的寒暄联系,不变的是,短信结尾一定不会少了“学生张志愿敬拜”。“这个学生懂得感恩,毕业这么久了,他一直没有忘记我们这些老师。”黄老师言语中满是骄傲和赞赏。

这在同学口中也得到了印证。中学时的班长邵育蓉回忆,张志愿虽然性格内向,但为人忠厚老实,对同学非常友好,对老师格外尊敬。尽管现在的他也算是功成名就了,但却没有半点架子,很念旧情。初中同学聚会他都尽量参加,实在无法出席他也都会向大家说明。有一次老师生病住院,他一直鞍前马后贴心地照顾,让大家很感动。

“他一直很努力,能走到今天全靠他自己。”对于这位老“牛”,同学们如此评价道。

用“心”良苦的伯乐

在海的远处,水是那么蓝,像最美丽的矢车菊花瓣,同时又是那么清,像最明亮的玻璃。然而它是很深很深,深得任何锚链都达不到底。

这是《海的女儿》中一段很经典的描述,这也像极了张志愿对学生的那份心,似海蓝,更胜海深。

“邱院士钻研不懈,走综合、渗透、吸收、合作的道路,把口腔颌面外科建设成为综合性强、技术高超、业务范围宽阔的专业;并且带领着一个具有雄厚实力的团队,把中国口腔颌面外科建设成为具有中国特色的一门新专业,在国际口腔颌面外科领域占有一席之地。”这是邱蔚六院士的导师、中国工程院院士、中国整复外科创始人之一张涤生教授对邱院士的评价。因此,从恩师邱院士手中接过接力棒的张志愿虽然干劲十足,但肩上责任之重大又给他提出更高的要求。

学生张志愿耳濡目染,老师张志愿言传身教:“老张式”言传、身教、针对性教导,构架起张志愿与他的学生的故事。

“跟现在的年轻人讲那些‘虚空’、‘遥远’的理想、偶像,只会让他们心理更加逆反。只有把发生在我自己身边的实例告诉我的学生,才会令人印象深刻。”张志愿认为,在“言传”上,要更加注重顺势诱导,而不是生搬硬道理。他经常跟学生说起的是自己的老师、张涤生院士的感动过往:参加过抗日战争远征军的张院士,每次都是冲在战争第一线,冒着枪林弹雨救抗日战士,后来在美国宾夕法尼亚大学学习整形外科期间,抗美援朝战争爆发,二话不说就赶回,跨过鸭绿江,依旧是冲在第一线抢救伤患。注意,不是后方医院,是前方战争第一线,随时都有生命危险,而他本来是可以选择在美国继续自己的学业的。

此外,他认为,身教更为重要,也就是“行”。“你说一位母亲带着孩子出去老是跟别人吵架,那将来培养出来的孩子会什么样子?”张志愿特别提及了一句他自己终生受用的话——老师怎么做我也怎么做。

他讲了一个故事:“一位患者在某大医院排了3小时队挂上专家号,又等了2小时看上了病,结果就诊只持续了3分钟。他最终投诉了,但投诉的不是‘只看了3分钟’,而是专家在这3分钟里根本没有看他一眼。”不管是刚当医生还是后来当了院长、院士,面对门诊慕名而来的患者,张志愿一直坚持“正视患者眼睛,用最精炼简洁的语言,清楚地告知对方诊断、治疗方案、预后和注意事项”,因为,“换位思考,如果我们自己去看病,最想了解的什么?那就把这些告诉患者就好了。”在他看来,要获得患者的信任和行业的认可,“医商”跟“智商”同样重要。

老师张志愿的言传、身教在学生身上留下深刻的印记,近80位硕士、博士研究生们也用自己的优异成绩回报了他的煞费苦心,不仅在患者当中获得了良好口碑,其中还不乏国家杰青、长江学者、国家科技部重大研发项目首席科学家、上海市优秀学科带头人、上海市青年科技英才、上海市银蛇奖一、二等奖获得者,以及自己也荣升博士生导师的17位。

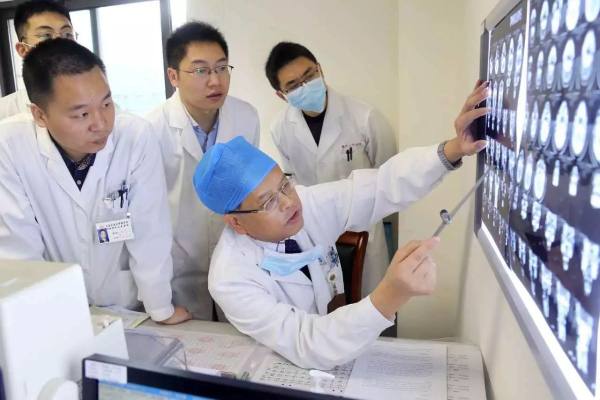

图5. 张志愿在门诊示教中

在平常的教导上,张志愿常说的一句话是:当面表扬,关起门批评。“哪怕他只有一个优点,也要当着大家的面着重表扬;哪怕只有一个缺点,关起门来也要重点指出、批评。”

事实证明,针对性的教育效果显著。

已成长为国家杰出青年、长江学者特聘教授的学生蒋欣泉,至今还记得6月的那个周末。彼时他正面临两个职业选择:一是留在国外发展,等待他的是优越的实验室条件和十分欣赏他的加拿大导师;二是回国,等待他的是一个刚刚组建、设备简陋、空间狭小、仅有一名实验员的实验室。陷入职业发展困境的他,在无锡家中,迎来了一位意想不到的客人——导师张志愿。时任九院院长、口腔医学院院长的张志愿这次“家访”,让他和家人切实感受到了导师的真诚,并最终使他下定决心留在九院,并在那个简陋狭小的实验室里产出了诸多创新科研成果。

图6. 张志愿在实验室指导蒋欣泉(右)

伯乐,首先要具备一双挑选千里马的慧眼。在FOMM杂志筹备期间,对于主编的人选,张志愿坚持认为郑家伟是不二人选。“96年他考邱老博士生的时候,就已经发了156篇学术文章了,在那个年代,这已经是非常高产了。”对于同时还担任着《上海口腔医学》常务副主编和《中国口腔颌面外科杂志》主编的郑家伟,张志愿毫不吝啬溢美之词:“他的特点是文字功底深厚、英文好,所以同样一堆数据,他写出来的文章又快又好。最主要的原因是,他对这个感兴趣,能够钻进去,这个最关键。我们杂志需要的也正是像他这样的人。”

“人尽其才,才尽其用。”正是张志愿针对性教育策略最直接的总结。

“启”行未达之界

唯一真实的乐园是已经失去的乐园,唯一有吸引力的世界是尚未踏入的世界。

对未达之界,张志愿有自己的观点。

首先,要“站得高”。

2008年,张志愿领衔开展了科技部“十一五”支撑计划——口腔颌面部鳞癌个体化综合序列多中心前瞻性研究,进行了国内首个晚期口腔鳞癌TPF诱导化疗的临床随机对照试验,经过5年的时间,2013年研究得出重要结论:术前诱导化疗联合手术和放射治疗与单纯手术和放疗两组间在生存时间方面没有显著差异。这项被评为中国临床肿瘤学年度十大进展的研究,得到Oral Oncology社论高度评价:“国际上6个外科领衔头颈临床试验之一”。在张志愿看来,这样一项前瞻性多中心研究的价值,除了用充分论据回答“诱导化疗在中晚期口腔癌作用”持续近50年的争议,还优化了目前现有的国际治疗指南,推动国内口腔癌的规范化治疗,进一步培养出更高层次的口腔医学专业人才。

而对于“同样的口腔肿瘤,为什么放化疗的结果完全不同”这一业界争论许久的话题,张志愿有自己的想法:“我们必须做点什么,对肿瘤进行基础研究,搞清楚究竟是哪个生物标志物出了问题。”这也是他认为作为一名学科带头人应该意识到的——只有站在山顶,才能跳出固有思维模式,用全局观来看问题。2014年,张志愿卸任上海市第九人民医院院长之职,这让他有了更多的时间投入临床和科研。“我的目标是争取国家级口腔肿瘤重点实验室,同时在建立生物样本库的基础上,进一步探索肿瘤细胞对不同药物的敏感性,开展综合序列治疗研究。”

目前,张志愿已经带领着团队筹备建立了国内首个口腔鳞癌患者源性移植瘤PDX模型,这将为未来开展大规模临床试验奠定了重要基础。“生物样本库必须与临床随访资料紧密结合,否则都是空谈。”团队从手术室收集口腔鳞癌的肿瘤组织,然后移植到老鼠身上,并进行连续传代,到第三代才能得到稳定的动物模型。目前已经成功构建了62例口腔鳞癌的PDX模型。“这并不是那么容易的。从时间上来说,正常建立一个PDX模型需要三代,按每代3个月来算,一个模型共需要至少9个月的时间。而如果第三代模型与原始肿瘤组织比较有了新的基因突变,那就意味着这个模型就没有培养成功,因为传代过程中又发生了遗传学改变。”

其次,要“看得远”。

由张志愿作为学科带头人领衔的上海九院口腔颌面外科2010年被IAOMS认证为国际专科医师培训基地,2014年被英国爱丁堡皇家外科学院授予中国首个口腔颌面头颈肿瘤培训中心。这一个培训基地和一个培训中心的命名,标志着我国口腔颌面外科学已走向世界,彰显了我国口腔颌面外科学在国际上的学术地位和影响力。“作为学科带头人,我想我还能再干十年。”

图7. 张志愿(左二)与邱蔚六院士(右二)共同参与“爱丁堡皇家外科学院培训中心”九院授牌仪式

图8. 张志愿(右一)带教国际高访学者查房中

曾经有好几家药企,听说张志愿带领的团队在构建口腔鳞癌PDX模型后,提出合作的请求。“对方说只要跟他们合作,把PDX模型拿出来做验证,立刻就能把钱打过来。”这个要求一提出,就被张志愿义正严辞地拒绝了:“我们的眼光一定要放远,不能忘了我们做PDX模型的初心。我们要想解决困扰几十年的问题,一靠基因测序的进步,二靠生物信息的挖掘,三就是要靠大数据。而我们辛辛苦苦在做的模型,正是为了在大数据基础上研发出对肿瘤患者来说非常有价值的生物标志物来。”

2016年,在张志愿的带领下,团队攻下了总经费高达5 500万的精准医学项目,无疑给团队又打了一针强心剂——而项目负责人、他的博士生,当年仅36岁。

如今,这支“看得远”的团队正在张志愿的领导下,迎风出发,乘风破浪,扬帆远行,未来可期。

那么,过去与未来的分界在哪里?

就在现在,此时此刻。

尾声

FOMM杂志筹备期间,本来大家希望由老张来当主编。然而,他跟自己的恩师邱老一样,甘于做“绿叶”,让更年轻的一辈担此重任,而他跟邱老一起只任名誉主编即可。他说:“只要邱老师和我两个人在,我们就会做好你们坚强的后盾,你们只管安心地把杂志办好,尤其是学风要严谨、文章质量要过关。”

即使是“院长、院士、学科带头人”等等多个头衔加持,在老张心里,自己永远是一个外科医生,“始终没有离开过那把刀。”哪怕是中午休息时间,他有时也会放弃,而是走上手术台,拿起熟悉的那把刀。

采访结束前,这位干了大半辈子的外科医生说,自己始终站在了临床第一线,“值得”。

图9. 在老张心里,自己永远是一个外科医生